写读后感可以帮助我们更深入地理解作品的主题和情感,通过撰写读后感,我们能够更清晰地表达自己的情感与理解,路路文书网小编今天就为您带来了陶行知的读后感推荐6篇,相信一定会对你有所帮助。

陶行知的读后感篇1

生活教育是陶行知教育思想的精髓,创造教育是核心,民主教育是目标。其红线是:万年大计,教育为本,师德为本,育人为本,即以人为本,教育为根,德育为先。

读完《陶行知文集》一书,我顿觉获益匪浅。 “没有爱,就没有教育”,前苏联教育家马可连柯这句话道出了陶行知教育的真谛。作为一名伟大的人民教育家、教育思想家,陶行知先生以睿智的目光、博大的胸怀,倡导并实践了爱的教育,他爱教育,爱学校,爱学生,称学生和学校为“爱人”,令人耳目一新,也给我很大的启示。

要用爱心滋润学生,“捧着一颗心来,不带半根草去”朴实的语言蕴含着淳朴、真挚的师爱。作为一名伟大的人民教育家、教育思想家,陶行知先生以睿智的目光、博大的胸怀,倡导并实践了爱的教育。他爱教育、爱学校、爱学生,称学生和学校为“爱人“,令人耳目一新,给我很大的启示:我要像陶先生那样,用伟大的爱心去滋润无数颗童心,培养出无数颗爱心。

爱是每个人都具有的一种情感。作为一名教师,我觉得自己很爱学生,爱成绩优秀的学生,爱乖巧听话的学生,爱漂亮、可爱的学生??可是比比陶先生,觉得自己太渺小了。陶先生特别反对“纯以面貌美丑为取舍“的选拔法。他办育才学校施爱于所有难童,包括有生理缺陷或有病的难童,做到了“漂亮的孩子人人喜欢,只有爱难看的孩子才是真正的爱。”由此我想到,教师对学生的爱是一种理智的诚实的公正的稳定的师爱,它是高尚情感和科学的严格要求相结合的产物。

作为教师,对学生的爱首先要尊重学生,尊重学生的人格和个性。每个孩子都是一道亮丽的风景,他可能在某个方面不如别人,但在另一方面却胜人一筹。教师不能凭个人好恶而好恶之褒贬之,把“差生”视为“朽木”,伤害学生的自尊心。例如我所教学的班级有个学生叫陈小东同学,他特别调皮,谁都不愿意和他同桌,但我知道这样的'学生如果调皮就一顿呵斥,或者简单粗暴的教育或者挖苦只会适得其反,使他的逆反心理更强,而我在课堂中总是树立他的自尊心,让他知道自己也是有优点的同学并不是什么都是缺点,然后我注重鼓励他发扬优点逐步改正缺点,现在他比以前进步多了。

作为教师,对学生的爱还表现在对学生学习思想、生活上全面关心爱护。即老师想到的,教师想到了,父母未想到的,教师也想到了。教师要做学生的“亲人、朋友和导师”。

当然,爱里有严,爱里有教育。陶先生为学生竭力改善生活条件时,又嘱之以俭朴为美德,绝不可浪费,看到学生出现不良生活和思想倾向时,及时送上关怀与指导。作为现代的教师,更应多教给孩子一点谦让、宽容、仁爱;多灌输一点理想、道德、情操;多一份理智和引导,这样学生在承受师爱的过程种找到前进的路,学会爱父母、爱他人、爱家庭、爱学校、爱祖国,心中充满爱。

“捧着一颗心来,不带半根草去”,这是我国著名教育家陶行知先生毕生从事教育事业的真实写照。爱的教育是教育的基本原则和方法。陶行知先生的“爱满天下”更把爱的教育发扬光大。教师对学生的爱在教育中具有重要的作用。教师对后进生应有要有一颗爱心,它不埋在胸膛里,而应擎在手上,高高举起,让

学生看得见,摸得着,时时感觉到。老师对后一进生更要倾注真诚的爱心,使学生感到老师的亲切、集体的温暖,从而树起生活的信心,提高学习的积极性。

在爱的教育中,培养学生爱的情感,用爱的情感帮助学生塑造人格。如开展“我与父母通信”活动,使学生们感受父母的爱,从而培养学生爱父母、爱他人的情感。情感是理智的基础,善良的心和爱他人、爱祖国的情操也是创新智慧的心理基础。

陶行知的读后感篇2

陶行知是20世纪中国伟大的人民教育家。他的教育思想和教育实践,不仅在中国,而且在世界,都有重要的影响。20世纪过去了,在新的世纪里,陶行知的教育思想仍具有现实意义。读了《陶行知教育名篇》我颇有感触。

“教学做合一”用陶行知的话说,是生活现象之说明,即教育现象之说明,在生活里,对事说是做,对己之长进说是学,对人之影响说是教,教学做只是一种生活之三方面,不是三个各不相谋的'过程。“教学做是一件事,不是三件事。我们要在做上教,在做上学。在做上教的是先生;在做上学的是学生。从先生对学生的关系说:做便是教;从学生对先生的关系说:做便是学。先生拿做来教,乃真教;学生拿做来学,方是真学。”他用种田为例,指出种田这件事,要在田里做的,便须在田里学,在田里教。在陶行知看来,“教学做合一”是生活法,也是教育法,它的含义是教的方法根据学的方法,学的方法要根据做的方法,“怎样做便怎样学,怎样学便怎样教。教而不做,不能算是教;学而不做,不能算是学。教与学都以做为中心”。

他特别强调要亲自在“做”的活动中获得知识。值得指出的是:“教学做合一”的“做”与杜威“从做中学”的“做”是有区别的。首先,陶行知所说的“做”是指“劳力上劳心”,反对劳力与劳心脱节。“‘做’字在晓庄有个特别定义。这定义便是在劳力上劳心。单纯的劳力,只是蛮干,不能算做,单纯的劳心,只是空想,也不能算做,真正的做只是在劳力上劳心。”

其次这个“做”亦是“行是知之始”的“行”。陶行知指出:“教学做合一既以做为中心,便自然而然地把阳明先生的见解颠倒过来,成为‘行是知之始',‘重知必先重行',他认为“有行的勇气才有知的收获”。

可见陶行知的“做”是建立在“行”的基础上,是以“行”求知,强调“行”是获得知识的源泉。

教育是一门学问,是一门值得我们把时间都投入进去的学问,而《陶行知教育名篇》就像一盏明灯,指引我们在这条学习之路中走得更远,让我们在陶行知先生的教导下,在这条路上继续走下去吧。

陶行知的读后感篇3

读书是我的最爱,我在工作之余抽时间来读自己喜欢的书,对自己有用的书,近来我读了《陶行知教育名篇》。

陶行知先生是人民的教育家、思想家和教育的改革家。其博大精深的教育理论和丰富的办学实践启发和激励着一代又一代“陶子”,为中国教育的发展做出了卓越的贡献。陶行知的教育思想和高尚品德,是我们广大教师的指路明灯,作为一名人民教师,应认真地向这位伟大的教育家学习。

翻阅了《陶行知教育名篇》一书,知道陶先生在深刻了解了中国的文化和社会现实的基础上,提出的教育学说,既强调了教育的现实功能,又关注了教育的终极目的。读了陶先生的文章,深有体会:

陶先生提出“教学合一”,“先生的责任不在教,而在教学生学”、“教的法子必须根据学的法子”、“先生须一面教一面学”。认为好的老师不是教书,也不是教学生,而是教学生学。教学一方面要老师负指导的责任,一方面要学生负学习的责任。对于一个问题,不是要老师把现成的解决方法来传授学生,而是要把这个解决方法如何找来的过程,组织好,指导学生,使学生以最短的时间,经过类似的经验,自己将这个方法找出来,并且能够利用这种经验来找别的方法,解决别的`问题。有了这种经验,学生才能自己去探求知识,成为主动学习者。如果教师只会用“旧瓶装新酒”,那就看不到新鲜的事物,教师应不断研究,才能时常找到新理,只有学而不厌,然后才能诲人不倦。陶先生倡导“生活即教育”,生活教育,是供给人生需要的教育,不是作假的教育。人生需要什么,我们就教什么。“社会即教育”,要把笼中的小鸟放到大自然里,使它们任意飞翔。把学校的一切伸到大自然里,要先能做到“生活即教育”,这样的学校才是学校,这样的教育才是教育。陶先生主张远离生活的教育不是真教育,好教育,脱离实践的知识是虚的,不实用的。今天我们的教育教学脱离生活已越来越远。孩子们成天埋于书堆里,以高分遮面。

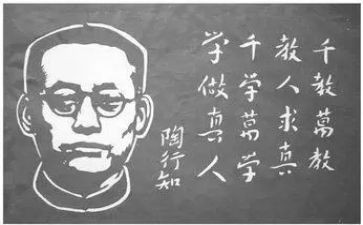

“千教万教教人求真,千学万学学做真人”,“捧着一颗心来,不带半根草去”。从陶先生的作品中随处可见他对好教师的殷切期望。他对自身成长提出了四个问题,叫做“每天四问”:“我的身体有没有进步?”“我的学问有没有进步?”“我的工作有没有进步?”“我的道德有没有进步?”陶先生认为道德是做人的根本,“根本一坏,纵然使你有一些学问和本领也无甚用处。”建筑人格长城的基础,就是道德。一个集体的成员,若人人以集体利益为重,注意自己的每一个行动都为集体着想,则这个集体会越来越壮大,这个集体定是有希望的集体。否则,多数人只顾个人私利,不顾集体利益,则集体的根本必然动摇。如此,每个一线教师弘扬“校兴我荣,校衰我耻”的敬业精神。陶先生的“每天四问”为人们提供了进德修业的参考,当作一面镜子,时刻对照自己。

“必然可以见出每一个人身体健康上有着大的进步,学问上有着大的进步,工作效能上有着大的进步,道德品格上有着大的进步,显出水到渠成的进步”。

陶行知的读后感篇4

早在读师范时老师就给我们介绍了陶行知,知道他是中国历史上伟大的人民教育家,他在崇一学堂读书的时候,就写下了我是一个中国人,要为中国做出一些贡献来的座右铭。他以捧着一颗心来,不带半根草去的赤子之枕,为人民教育事业做出了不可磨灭的贡献。最近我仔细拜读了《陶行知教育名篇》,书中内容论述精当,他的很多教育思想值得我们细细咀嚼。

陶先生的生活教育主张生活即教育,社会即学校。他说:教育可以是书本的,是与生活隔绝的,其力量极小。拿全部生活去做教育的对象,然后教育的力量才能伟大,方不至于偏狭。以社会做学校,教育的材料、教育的方法、教育的工具、教育的环境,都可以大大增加。整个的社会是生活的场所,亦即是教育的`场所。生活教育教学生做人。。先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。是啊,教育最最重要的是教学生做人。教学生做一个身强体健、品行端正、学识丰富、能力高强、兴趣高雅的人。榜样的力量是无穷的,身教为主,言教为辅。还可以学习名人伟人,教育学生做人。让他们从榜样的感人事迹和优秀品质中受到鼓舞、汲取力量。

教、学、做是一件事,不是三件事。我们要在做上教,在做上学。不在做上用功夫,教固不成为教,学也不成为学。教学做合一的理念首先是由教书,到教学生,再到教学生学(更主动),用自己的知识联系起来,贯彻在实践中去。我们要活的书,不要死的书;要真的书,不要假的书;要动的书,不要静的书;要用的书,不要读的书。总起来说,我们要以生活为中心的教学做指导,不要以文字为中心的教科书。小学数学学科教学正是陶行知先生关于教学做合一理论的实践课程之一。其基本理念就是以学生的数学探究为核心,以学生亲身经历以探究为主的学习活动为主要途径,以促进学生数学素养的形成和发展为目标。这就要求教师在教学实践中尽可能让学生产生做的欲望,继而真正地做起来。依托不同的学习内容,从思维、感官、行为、语言等各方面培养学生做的兴趣和能力。许多成功的数学课例表明,只要教师能在做中教,学生就能够快乐地在做中学,课堂教学的有效性、创造性就能得到真正的提高和发展。

你的教鞭下有瓦特,你的冷眼里有牛顿,你的讥笑中有爱迪生。你别忙着把他们赶跑。你可不要等到坐火轮、点电灯、学微积分,才认识他们是你当年的小学生。我们教师既不能面目狰狞,又不能唯唯诺诺。教师对学生的尊重必须建立在对人的尊重基础上,是一种以人为本的宽容和引导,更是一种发自肺腑的爱的关怀。老师和学生要充分沟通,老师不仅仅要尊重学生的人格、感情、独立意识,让他们充分发挥自己的主动性,建立健全的身心;对于学生学习生活中的错误和缺点,也要求老师毫不犹豫地批评、校正,加以引导。宽容不是纵容,引导而不能误导,能够发现学生的优点,指出他们的不足,是对他们最好的帮助和尊重。

让我们以生活教育为本,注重培养学生高尚的人格修养;在尊重理解的基础上,创设融融的师爱氛围;让学生在做中学,凭着一颗对教育对学生真挚的心,在实践中慢慢去解读陶行知先生的伟大教育思想。

陶行知的读后感篇5

陶行知先生是我国近代最具有影响力的教育家、教育思想家。他博大的教育思想,求真的教育实践,行知合一的师德风范为我们树立了光辉的.榜样,不愧为是“伟大的人民教育家”,“万世师表”。

本书汇集了陶行知先生平生教学研究与实践的精髓,从“教学合一”、“学生自治”、“创造的教育”、“创造的儿童教育”等各个方面,集中体现了陶行知先生倡导的“生活即教育”、“教学做合一”以及“创造的教育”的独特教育思想,对于我们的教育事业具有许多现实意义。

他的创造思想主要体现在以下几个方面:一是六大解放,即头脑解放、手脚解放、身体解放、感官解放、时间解放、语言解放;二是“劳力的基础上劳心”;三是“教学做合一”;四是“实验即创造”,创造的本质是活鲜鲜的生命,是活生生的愿望,是在于火一样的热情,是在于探究的兴趣,创造来源于生活的活力、来源于生命的本身。

其中“生活教育理论”是陶行知先生教育思想的主线和重要基石。什么是“生活教育”?陶行知指出:“生活教育是生活所原有,生活所自营,生活所必需的教育。教育的根本意义是生活之变化。生活无时不变,即生活无时不含有教育的意义。”它强调的是教育要以生活为中心,反对传统教育以书本为中心,认为不以生活为中心的教育是死的教育。可见生活教育是在批判传统教育脱离生活实际的基础上产生的,是单纯知识教育的对立物。

陶行知指出,在教学过程中,先生的责任不在于教,不在于教学,而在于教学生学。教师不应把现成的解决问题方法传授给学生,而应该把解决问题的思路告诉学生,使学生自己动脑,经过不断反复推敲,以求得最佳效果,也要注意不能让学生像“无头的苍蝇”似的盲目乱撞,教师应精心的设计好一系列程序,指导学生用最短的时间来解决问题,并能推而广之,达到举一反三,触类旁通的效果。由此我们体会到陶行知先生的“创造教育”的真谛。

作为一名老师,要不断更新教育理念,引导学生手脑并用,学会过硬的技能,全面提高学生素质,使每一位学生成为具有创新精神和创新能力的有用人才。在实际教学中,我们可以从书上学到的做起,从自己的本职工作做起,认真对待每一名学生,认真上好每一堂课,以真正的创新理念去开拓自己的新天地。

在未来的教育之路上,我们联系陶行知的教育思想理论来看当今的教育改革,仍具有很大的现实意义和指导意义,他的那些极具时代精神、创造精神,又极富人民教育思想的真知灼见,都体现了当今素质教育的精髓内涵,成为我们不断吸取教育改革营养的源泉,给予我们深刻的启示。

陶行知的读后感篇6

假期里读了《陶行知教育名篇》这本书,觉得获益匪浅。教育家马可连柯说过的这句话“没有爱,就没有教育”道出了陶行知教育的真谛。作为一名伟大的人民教育家、教育思想家,陶行知先生以睿智的目光、博大的胸怀,倡导并实践了爱的教育。他爱教育,爱学校,爱学生,称学生和学校为“爱人”,真是令人耳目一新,也给了我很大的启示。

若没有爱,就不能称其为“教师”,更不能教育学生。对学生的爱,则是教师高尚职业道德的自我体现。热爱学生,喜欢学生,以温存、慈祥的态度,和蔼可亲的语言对待学生,使他们与自己的心越来越贴近……在两颗心逐渐合二为一的过程中,教师按“真人”的规范导之以行,或示范、或帮助、或催化、或促进,每一施教,又无不浸透着期望和成功的喜悦。作为教师,对学生的爱首先应表现为尊重学生,尊重学生的人格和个性。没有对学生的爱,即使教学也没有激情。没有课堂上师生间心的相通、情的交融,也就不可能产生教学所需的智慧和吸引学生的技巧。所有的学生都需要老师的爱,爱学生,要严格要求学生。热爱与严格是一致的,只有严格要求学生,才能教好学生,要做到“爱心启迪,严慈相济。”爱学生不是放纵宽容,不是袒护溺爱,教师爱学生是严肃的爱、严格要求的爱、富有教育意义的爱。尤其是对那些优秀生的教育,更需要严格。优秀生有许多优点,他们自尊好强,充满自信,富于进取,成绩优秀,但对他们不能偏爱护短,对他们应该高标准严要求。当他们犯错误时,要一视同仁,不能纵容包庇,蒙混过关,应进行严肃处理,使他们及时受到教育,认识错误。当优秀生取得好成绩时,还要适当地向他们提出新的奋斗目标,激励他们不断前进,要让他们明白山外青山,楼外楼,不要坐井观天,教育他们谦虚、谨慎,勇攀高峰,将来成为新世纪的人才。师爱是包含教育目的爱,而且通过这爱以受到教育效果。陶行知称学生为“爱人”,说明他的教育思想,是把爱和教育视作天生的结缘。教师爱学生,就有教育,学生爱教师,师生在人格上是平等的,教师不能凭个人好恶而好恶之而褒贬之,绝不能伤害学生的自尊心。任何一种体罚都是使学生肉体痛苦,精神倍受刺激的折磨,以致他们会摔破罐、撑破船。陶行知先生生前最反对的就是“体罚”,他准确地说明了“体罚”的危害:“体罚是权威制度的残余,在时代的意义上说它已成为死去的东西,它非但不足以使儿童改善行为,相反地,它是将儿童挤下黑暗的深渊。”因此,罚非爱,害也;动武,更意味着教师自身的失职。

但是,“爱生”并不容易。有时,教师一个粗暴的动作,甚至一个责备的眼神,尽管不是十分刻意,却能在师生之间隔起一道心灵的屏障。爱,不是用词藻铺成的,不是用语言造就的,更不是用金币垒起的,它是心灵的感应与碰撞。

其次,陶行知先生认为对学生的爱还应表现在对他们学习、思想、生活上的全面关心爱护。即父母想到的,教师想到了;父母未想到了,教师也想到了。由此我想,“教师”就应该是学生的“亲人、朋友和导师”三个角色的再现,这是陶行知教育思想的实践。爱并不是放纵、溺爱爱里有严,爱里有教育,陶行知为学生竭力改善生活条件时,又嘱之以俭朴为美德,绝不可浪费。特别是他看到学生出现了不良生活和思想倾向时,就会马上送上关怀与指导。这样学生在承受师爱的过程中,也就很容易找到前进的路。教育需要爱心,儿童渴望得到爱。儿童是祖国的希望,是民族的未来,也正因为如此,教育和培养好儿童,成了我们教育事业的千秋大计。当我年复一年地重复教育教学工作,我越来越深切地感受到:只有把爱奉献给孩子,用爱来灌注自己的事业,这才是我们能真正给予学生的最好的东西。教师的爱是师德之魂,是将教育送到学生的心坎里。教师对学生的理解、宽容、尊重、鼓励、疏导,犹如春风化雨,能净化学生的心灵,使学生鼓起前进的勇气,扬起理想的风帆,驶向胜利的彼岸。爱学生,就要公正地对待每一位学生。公正,是学生信赖教师的基础。尤其是后进生,他们是受伤的花朵,更需要老师的格外扶持与关爱,如果对他们冷淡、讽刺、训斥、歧视,就会使他们破罐子破摔,永远“差”下去。陶行知先生说:“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼里有牛顿,你的讥笑中有爱迪生。”这句话道出了师爱的重要性。只有热情关怀、耐心教育,才能唤醒后进生的良知和学习动力。让每一位后进生都能抬起头来走路,让全体学生都能得到发展,这才是成功的教育。

爱的教育确是一门深而活的学问,作为教师,在时代的呼唤下,在新课改理念的引导下,不仅需要做一个专业知识渊博的教师,更需要做一个思想水平过硬的教师,以尊重学生爱护学生作为一切的前提。我们要树立新的教育观念,既教书又育人,让所有学生在师爱的怀抱中快乐地学习,快乐地成长!真正做到----真情,真爱,真教育……让我们每一个人学习陶行知,用爱的实践写下自己珍贵而值得回味的一页吧。